Ramirez

Código Postal 5289

Noticias de Cordoba

Un avión militar, minerales críticos y silencio oficial: la opaca visita de funcionarios de EE.UU. a Ushuaia

Un grupo de congresistas norteamericanos visitan el país en medio de la intervención del puerto austral y el alineamiento de Milei con Trump. Dudas sobre la agenda y quejas en la provincia.

El Boeing C-40 Clipper, matrícula 05-0730, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto Malvinas Argentinas de Ushuaia el domingo a las 11:22. Había salido desde Aeroparque dos horas antes. El viernes había llegado a la Ciudad de Buenos Aires desde San Juan, Puerto Rico, pero inició su ruta en la base Andrews de la Fuerza Aérea norteamericana en Washington. Al cierre de esta nota el avión aún estaba en la capital de Tierra del Fuego. Su plan de vuelo incluye una escala en Neuquén antes de retornar a Aeroparque y volar de nuevo a EE.UU. este jueves 29.

“Está todo en regla”, comentó un vocero mileísta extraoficinalmente a elDiarioAR pero la información sobre el avión norteamericano en suelo argentino, así como quiénes son sus pasajeros –un grupo de congresistas tanto republicanos como demócratas– y qué hicieron estos días, es al menos brumosa.

Aunque los funcionarios y legisladores norteamericanos llegaron el viernes, la embajada de EE.UU., a cargo de Peter Lamelas, recién este lunes anunció la visita. Con un escueto comunicado informó: “Una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. visita Argentina. La visita incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

En el ministerio de Defensa que conduce el teniente general Carlos Presti aseguraron en off que el viaje “no es militar” y no habría usado la explanada de las FFAA en el aeropuerto de Ushuaia. Sí obtuvo un permiso de sobrevuelo del COCAES (Comando Conjunto Aeroespacial), el organismo militar encargado de monitorear y autorizar vuelos, incluyendo la detección de aeronaves extranjeras que requieren permisos de sobrevuelo o aterrizaje en el espacio aéreo argentino.

Además del motivo del viaje, tampoco se sabe al detalle quiénes son los pasajeros y su agenda. El Boeing C-40 Clipper es utilizado habitualmente para el traslado de altos mandos militares, funcionarios del Departamento de Estado y delegaciones oficiales del gobierno estadounidense. Se habla de un grupo de unas diez personas o más, diputados y senadores de ambos partidos, incluyendo a sus parejas.

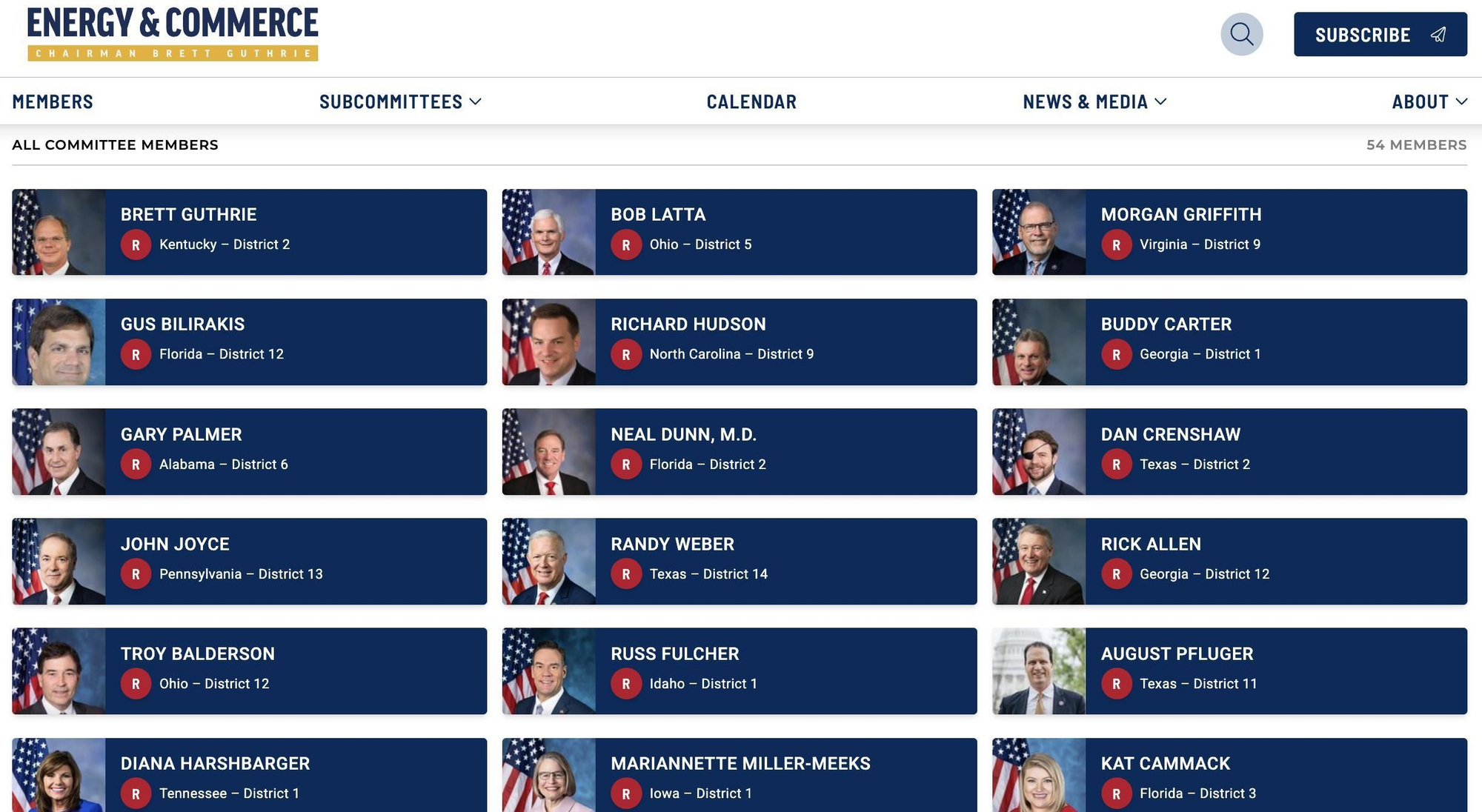

El Comité de Energía y Comercio (House Committee on Energy and Commerce, en inglés) tiene influencia sobre temas que afectan profundamente la vida cotidiana y la economía estadounidense, incluyendo políticas energéticas, telecomunicaciones, salud pública, medio ambiente, seguridad de los consumidores, comercio interestatal y regulación de industrias clave como las de energía, tecnología y productos farmacéuticos. Actualmente está compuesto por alrededor de 52 representantes, con mayoría republicana.

El vuelo ocurre en un marco de estrecho alineamiento de Javier Milei con Donald Trump desde el rescate financiero y la firma de un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos el año pasado. Sugestivamente, hace una semana el Gobierno intervino el puerto de Ushuaia, que tiene una ubicación clave en la disculpa geopolítica de EE.UU. con China. El país avanza además en la construcción de una Base Naval Integrada (BNI). En ese marco, sucesivos jefes del Comando Sur norteamericano visitaron Ushuaia en los últimos años y entre octubre y noviembre pasado Milei autorizó ejercicios militares de EE.UU. en la capital fueguina.

Ruido político

La llegada del avión a Ushuaia causó cierta conmoción política. Ante el silencio de la Casa Rosada, hubo mucho ruido en Tierra del Fuego. Emiliano Fossatto, secretario Legal y Técnico del gobierno provincial, que conduce el peronista Gustavo Melella, advirtió que “cuando hay silencio o confusión, lo que se pone en riesgo es la confianza institucional”. “Nosotros necesitamos saber con precisión quién autorizó el aterrizaje, bajo qué marco legal y con qué objetivos”, reclamó el funcionario provincial en declaraciones radiales.

Una versión indicó que los congresistas norteamericanos tenían previsto reunirse con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, pero en su entorno lo negaron a elDiarioAR. Desde el municipio señalaron que la reunión fue con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde no respondieron los llamados de este medio. El mismo dato consignó una fuente libertaria local que prefirió el anonimato. Según recogió este medio, los pedidos de entrevistas de los congresistas fueron hechas este domingo.

El caso del avión escaló también en el Congreso. La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (bloque Justicialista), presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se esclarezcan “de manera inmediata” los motivos del arribo del avión a la capital fueguina. Para la representante fueguina, si el avión trasladó congresistas o funcionarios norteamericanos, “se trata de un hecho grave”, tanto por el tipo de aeronave utilizada —un avión militar— como por la ausencia de información. “¿Quiénes viajaron? ¿Cuántos son? ¿Qué agenda tienen en la provincia? ¿Por qué no hubo comunicación oficial ni intervención del Congreso argentino si se trata de legisladores extranjeros?”, se preguntó López.

López también cuestionó que la llegada del avión estadounidense se produjera en simultáneo con la intervención nacional del puerto de Ushuaia, con la excusa de desvío y malversación de fondos y problemas de seguridad.

“No tiene correlación la intervención del puerto con esto, si el viaje estaba armado de antes”, apuntó una voz ligada a La Libertad Avanza. La fuente sí admitió una “rareza” en el viaje: señaló que a Tierra del Fuego viajan al menos una vez por año delegaciones norteamericanas que se hacen en el marco de visitas oficiales, algo que no ocurrió en esta oportunidad. “Es raro eso”, apuntó el libertario consultado, que cerró con ironía: “Son gringos viaticando”.

MC

Tras la intervención de Milei al puerto de Ushuaia, aterrizó en Tierra del Fuego un avión de EE.UU.

La aeronave del Departamento de Defensa trasladó a una delegación bipartidaria del Congreso estadounidense. El arribo, sin comunicación oficial del Gobierno, reavivó la inquietud local en un punto estratégico para el acceso a la Antártida.

Un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia, Tierra del Fuego, y generó revuelo en medio de la reciente intervención del puerto local dispuesta por el Gobierno nacional. El viaje lo protagonizó una delegación bipartidaria del Congreso norteamericano, integrada por miembros del Comité de Energía y Comercio, que se encuentra de visita oficial en la Argentina.

Según informó la oficina de prensa de la Embajada norteamericana a la Agencia Noticias Argentinas, la agenda incluyó reuniones con “funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

La aeronave, un Boeing C-40 Clipper, matricula 05-0730, permaneció inicialmente dos días en la ciudad de Buenos Aires y luego voló el fin de semana a Ushuaia, en un movimiento que —según trascendió— no contó con comunicación pública del Gobierno nacional ni de los organismos de defensa argentinos responsables de otorgar autorizaciones para el ingreso de aviones oficiales extranjeros al país. Aún está aterrizado en el aeropuerto fueguino.

Desde la provincia señalaron que las autoridades fueguinas no tuvieron injerencia alguna en el episodio. El aterrizaje del avión del Departamento de Defensa de EE.UU., sumado al hermetismo del Poder Ejecutivo Nacional, alimentó la inquietud política y social en Tierra del Fuego. Las sospechas crecieron en paralelo a versiones sobre un eventual acuerdo entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump, que podría involucrar el control del puerto de Ushuaia, una de las infraestructuras más relevantes del sur argentino.

La preocupación se inscribe en un contexto sensible: días atrás, el Gobierno intervino el puerto fueguino alegando irregularidades financieras y deficiencias en la infraestructura. La medida fue cuestionada por autoridades provinciales y sectores locales, que advirtieron sobre la pérdida de autonomía en una terminal considerada clave.

Ushuaia cumple un rol estratégico como principal centro logístico, turístico y científico para el acceso al continente antártico. Además de ser un nodo central para el turismo internacional, el puerto es señalado por especialistas como un punto fundamental para la proyección argentina en la Antártida y para la defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur. En ese escenario, la presencia de una delegación del Congreso de Estados Unidos trasladada en un avión militar volvió a encender las alarmas en el extremo sur del país.

Con información de agencia NA

MC

El Gobierno apura el poroteo final para la reforma laboral y suma la baja de la edad de imputabilidad a la agenda

Con las sesiones extraordinarias a la vuelta de la esquina, la Casa Rosada busca ordenar apoyos, evitar negociaciones paralelas y cerrar el conteo de votos. Santilli suma respaldos provinciales, aunque el capítulo tributario sigue siendo el punto más sensible.

La Casa Rosada activó este lunes una instancia clave de coordinación política para encarar la recta final de las negociaciones antes del tratamiento de la reforma laboral. En un clima de cuenta regresiva hacia las sesiones extraordinarias, el Gobierno reunió a su mesa política en Balcarce 50 con el objetivo de ordenar apoyos, afinar estrategias y definir el calendario legislativo que comenzará formalmente el 2 de febrero. Además, se resolvió la ampliación del temario, con la baja en la edad de imputabilidad ahora en agenda.

El encuentro, encabezado por Karina Milei, funcionó como un punto de control interno: una reunión pensada para evitar negociaciones paralelas, centralizar el poroteo y unificar el comando político del oficialismo en la previa de un debate que promete tensiones con gobernadores, sindicatos y la oposición. Según fuentes oficiales, se repasó de manera integral el escenario parlamentario y se discutió cuántos votos reales tiene hoy el Ejecutivo para avanzar con su paquete de reformas.

La “modernización laboral” aparece como el principal objetivo del período extraordinario, aunque en el temario también figuran la modificación de la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil —anunciado este mismo lunes por el jefe de Gabinete Manuel Adorni— y el eventual envío al Congreso del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En Balcarce 50 aseguran que la prioridad es llegar a febrero con el terreno despejado y con un esquema de negociación cerrado, similar al que permitió sancionar el Presupuesto 2026: conversaciones concentradas en una mesa chica, sin intermediaciones dispersas.

En esa arquitectura, Patricia Bullrich quedó a cargo del diálogo con los aliados en el Senado, Martín Menem de la negociación en Diputados y Diego Santilli del vínculo con los gobernadores. La idea del Ejecutivo es apurar los tiempos: en la Casa Rosada trabajan con la intención de votar la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero en la Cámara alta, para que ambos proyectos desembarquen en Diputados el 19.

Gira federal

En ese marco, el rol de los mandatarios provinciales aparece como un capítulo inevitable. Santilli tuvo un enero de intensa actividad federal: ya visitó seis provincias y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores para la reforma laboral. En el Gobierno se entusiasman porque no recibió ningún rechazo rotundo de sus habituales aliados ni de los sectores dialoguistas.

El jueves de la semana pasada, el ministro del Interior se reunió con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, y el gobernador reconoció que el funcionario libertario se llevaba “un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”, además de destacar que la iniciativa permitiría “incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen”. Un día antes, Santilli había estado en Neuquén, donde el saldo fue más ambiguo: Rolando Figueroa dijo que acompañará “cada iniciativa que impulse el desarrollo”, pero reclamó que la prioridad será el impacto que la ley tenga en su provincia y volvió a exigir la deuda de 200 millones de dólares que Nación mantiene con la caja previsional neuquina. “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, resumió.

En cada visita, Santilli repite que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Sin embargo, prácticamente en todas las reuniones recibió reclamos por los artículos 190 y 191 del proyecto oficial, que reducen alícuotas de impuestos como Ganancias y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.

Desde la Casa Rosada plantean que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI —0,5% para Nación y 0,15% para las provincias—, pero advierten que la merma se verá compensada por el supuesto aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que, en teoría, serán formalizados. Dentro del oficialismo, incluso, conviven posturas distintas: algunos como Bullrich y Santiago Caputo se inclinan por hacer concesiones a las provincias, mientras que otros como Luis Caputo apuestan a sostener el texto tal como fue dictaminado.

Poroteo

En el Senado, los libertarios parten de una base de 21 votos propios más otros 3 del PRO, pero también suman a la UCR, que acompañó el dictamen del oficialismo cuando el proyecto se trató en comisión. En total hay siete radicales que responden a gobernadores —entre ellos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Garaletto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza), y Silvana Schneider (Chaco)— y otros tres que son opositores en sus provincias. Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre, y además hay mandatarios con alianzas políticas locales, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

Con 34 votos anotados en la columna del “positivo”, el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo de un puñado de provinciales para llegar a los 37 del quórum: la chubutense Edith Terenzi, cercana a Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, que responde a Sáenz; la neuquina Julieta Corroza; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; o los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que reportan al exgobernador Carlos Rovira.

Mediante algunas concesiones, los libertarios confían en poder sumar a neuquinos y misioneros, pero también podrán recurrir a peronistas disidentes: Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. La cuenta final podría superar los 40 votos para la aprobación en general.

PL/MC

Santilli viaja a Corrientes y Misiones para buscar apoyos a la reforma laboral

El ministro del Interior viajará esta semana para reunirse con los gobernadores Valdés y Passalacqua. El Gobierno ya cuenta con el respaldo de ocho mandatarios y apunta a ampliar ese número antes de las sesiones extraordinarias de febrero.

El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto viajar esta semana a Corrientes y Misiones para reunirse con los gobernadores Gustavo Valdés y Hugo Passalacqua, con el objetivo de sumar nuevos apoyos a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Ambos mandatarios provinciales pertenecen a espacios aliados a La Libertad Avanza: Valdés integra Provincias Unidas, mientras que Passalacqua es una de las principales figuras del Frente Renovador de la Concordia, fuerza que gobierna Misiones desde hace más de dos décadas.

Las fechas de los encuentros aún no están definidas. Sí está confirmado que Santilli participará este martes de La Derecha Fest, en Mar del Plata, donde acompañará al Presidente.

Apoyos en el Congreso y agenda de extraordinarias

Hasta el momento, el Ejecutivo logró el respaldo de ocho gobernadores para avanzar con la reforma laboral: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Si se concreta el acompañamiento de Corrientes y Misiones, el número ascendería a diez provincias.

En paralelo, la mesa política del Gobierno definió que el temario de las sesiones extraordinarias de febrero estará centrado en dos iniciativas clave: la reforma laboral y las modificaciones a la Ley Penal Juvenil, que incluyen la baja en la edad de imputabilidad.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que ambos proyectos formarán parte del paquete legislativo que el Ejecutivo buscará tratar en el Congreso durante el período extraordinario.

Trabajadores advierten que pierden 300 empleos por la importación de tubos indios, en lugar de comprarlos a Techint

Un candidato a la jefatura de la UOM en Campana, donde se fabrican los ductos, alerta sobre el impacto laboral. Mientras, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, arremete contra el grupo de Paolo Rocca, que perdió la licitación privada para un nuevo gasoducto.

Al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le gusta meterse con los grandes empresarios argentinos. Defiende las importaciones puerta a puerta como las del portal chino de ropa Shein, pese a las críticas del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, a la desigual carga tributaria con sus rivales extranjeros. Hace lo imposible modificando normas para traer las vacunas antiaftosa brasileñas de Tecnovax, propiedad de Diego La Torre y Matías y Nicolás Grosman, pero por ahora no ha logrado convencer al Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) para romper el monopolio de Biogénesis Bagó, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y Juan Carlos y Sebastián Bagó.

Ahora se ha metido otra vez contra Paolo Rocca, mandamás de Techint: en agosto pasado se le rió en la cara cuando contó que la apertura importadora de acero le había provocado al grupo una caída de la producción siderúrgica a la mitad y ahora reivindicó que el futuro ducto para exportar gas de Vaca Muerta a través de la costa de Río Negro, el proyecto llamado Southern Energy, usará tubos indios y no de la multinacional que opera desde Buenos Aires y Milán pero tiene residencia fiscal en Luxemburgo.

Pero más allá de los embates del ministro con Rocca y otros grandes empresarios, los trabajadores de los sectores en disputa alzan la voz sobre el impacto de la importación. Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”.

“En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético. Derosso enfrentará en elecciones internas, inéditas en 30 años, al actual secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán. “Tenemos propuestas serias para devolver a los afiliados sus aportes en vivienda, salud, educación, esparcimiento y hacer una discusión responsable del salario”, explica Derosso sus diferencias con Furlán, que ahora impulsa en la CGT un paro contra la flexibilización laboral.

Sturzenegger, mientras tanto, defendió este lunes por la red social X la decisión de Southern Energy, consorcio que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC) seguida por la estatal YPF, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), la británica Harbour Energy y la noruega Golar GNL, a favor de la siderúrgica india Welspun y contra Techint.

“Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a @GrupoTechint por ser productor nacional”, se refiere a un artículo de Pablo Fernández Blanco en el diario La Nación.

“A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos”, propone Sturzenegger. “Primero. @GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen. Segundo. Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación”, continúa el doctor en economía con su tesis de considerar héroes a los importadores, pese a que muchos de sus colegas lo hayan rebatido con el argumento de que si no, no habría países con déficit comercial.

“Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza”, prosigue el ministro: “Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”.

“Pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente @GrupoTechint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, continúa Sturzenegger. “¿Ahora como (sic, sin acento, aunque debería llevarlo) defendemos no darle el contrato a @GrupoTechint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento (de) que los caños de afuera son más baratos”, cayó en el error del queísmo.

“¿No deberían entonces las empresas cambiar el proveedor y elegir el local?”, se preguntó. “Voy a tratar de argumentar, por qué, a mi entender, tampoco deberían. Primero, si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos. Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ”me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta“. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos. Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para @GrupoTechint, aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante. VLLC!”, recurrió al cierra de los discursos de su jefe Javier Milei.

AR/CRM